北野 博稔

喜一

時代と共に移りゆく食材を見極め自在の姿勢で活路を拓く

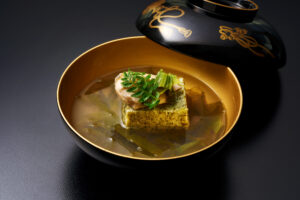

大阪では干瓢だしに鼈だしなど、京都の精進とは少し異なった滋味なる味わいが愛された。 例えば香茸などの滋味も料理屋だけでなく、 家庭でも好まれていたようだ。 今では、国内産こそ入手が困難ではあるが輸入物であれば活かし方次第で大阪好みの滋味を創りだすこともできる。 同様に近年、 不漁が続く真昆布も、 国内外の様々な昆布を使いこなすことで新たな出汁を提供できるはず。 今回はそのようなスタンスからの提案的な試作料理が披露された。試作に使用されたのは輸入物の香茸と昆布。 昆布は韓国産だが、 その種菌は真昆布である。 香茸を旨口の地で仕込み、 木綿豆腐で椀種とする。 吸い地は昆布と干し貝柱と野菜出汁のミックス。韓国産真昆布に欠けている 「まったり味」 を、 これらを混和させることで補っている。同様に輸入物の香茸に欠けている風味なども国産と遜色ない演出がなされているように感じる。 食材は時代と共に移りゆくもの。 そこを見極め残すべきものを守っていくのが料理人の仕事なのだろう。

総評

「香茸そして岩茸ともに繊細な風味が持ち味。 それらがよく感じられた」との評が寄せられていた。 今回の発表では食材そのものや、 韓国産真昆布の試飲なども行われ、 その味わいの違いを参加会員らが確認した。 畑会長からは 「韓国産真昆布には国産物のような風味は少ない。 しかし反対に昆布味を効かせたい時などは、 十分に使えそうだ」とのコメントが付け加えられた。