山﨑 浩史

旬菜「山﨑」

大阪の調理師専門学校在学中、曽根崎にあるアルバイト先の「八幸」でお世話になった板前の先輩に感銘を受け、日本料理人の道を選択。卒業後、堂島にあった「紬」の川下板長に6年間師事し、更に、西天満の老舗料亭「芝苑」で4年間修業。そして28歳の時に、出身地・吹田市に自店(現「旬菜山﨑 佐井寺店」)を開業しました。長年地域の方に支えられ、応援頂き、平成21年「旬菜山﨑 竹谷店」を開店。郊外という地域柄、年配の方や親子三代でのご利用なども多く、ご要望に応えて、ゆったりと座って頂けるカウンターや椅子席の個室をご用意している。

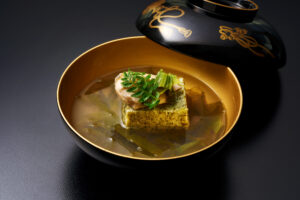

出過ぎない蕗の薹の芳香と苦味を若布が演出

関西だけの諺かどうかは分からないが、蕗の薹と姑は踏むのがよい、と云われてきた。この言葉の真意は何かといえば「出過ぎないこと」にあったのではなかろうか。蕗の薹には独特な芳香と苦味がある。しかしこれが出過ぎてしまうと反対に厭われてしまうようである。つまりはその加減にこそ料理人の腕が試されるのである。今回の試作では、灰干し若芽をうまく活用することで、蕗の薹の良さが見事に活かされた一品となっている。

調理の過程で多く出る藁灰。その灰汁を使って蕗の薹のアク抜きを行いペースト状に。合わせて磨き胡麻も水につけペーストに。これらのペーストに昆布出汁を合わせ、裏漉しし葛粉を使って煉り上げることで蕗の薹の豆腐としている。

次に、灰干しの若布の灰を除き、湯通しした後に銅鍋でゆっくりと時間をかけて焚きあげる。頃合のとろけ加減になったところに葛をひき、これを若布餡とし餡かけに。仕上げには灰汁でアク抜きしておいた蕨を白扇揚げにし、天には木の芽を盛っている。一見、若布や蕗の薹の料理とは思えないが、一口食してみると口中にそれぞれの味が。蕗の薹の加減の良さは、それこそ若布が上から踏んでくれているからでもあろう。

総評

「若布のとろとろした食感と仕上がり具合が絶妙」「若布と蕗の薹が口の中でまとまる、そのバランスが見事」などのコメントが寄せられていた。質疑応答では、今回使った銅鍋の色落ちしない効果についてなど多くの意見が聞かれた。

また運営委員からは「蕨の白扇揚げはよかったが、少し塩が強かったのではないか。また今回の料理は温物として供されたが、冷製にしても面白いのではないか」といったアドバイスもなされていた。