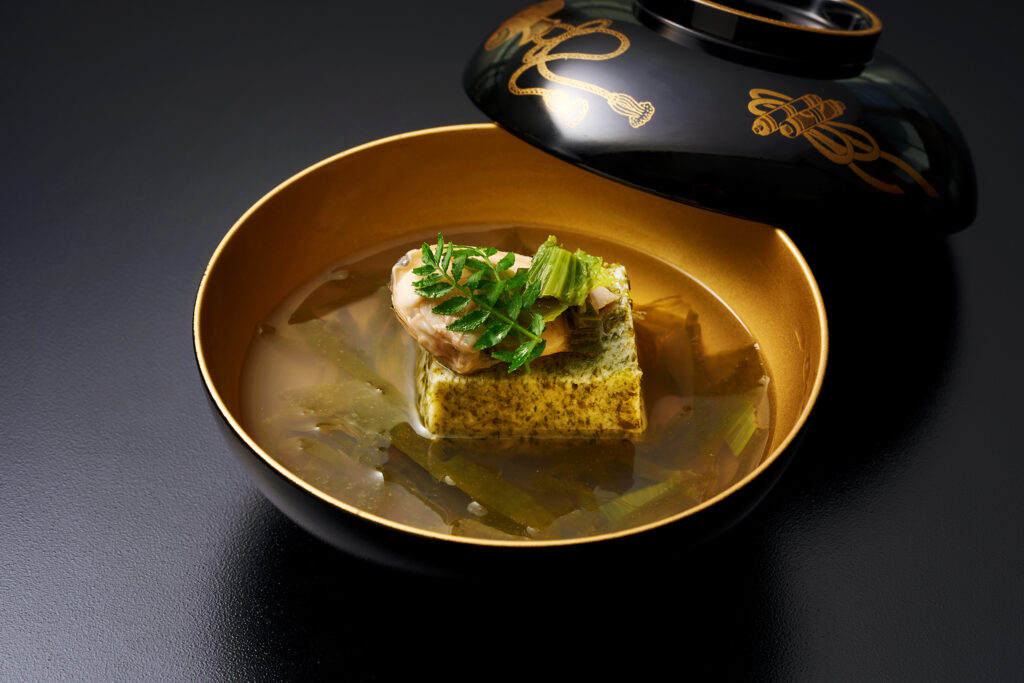

泉州若芽を使って春の大阪湾を椀に仕立てる

淀川や大和川など多くの河川が流れ込む大阪湾では海苔や若芽の養殖が今も続けられている。特に若布は独特な柔らかさを持っていることから、知られざる名産品ともなっている。

今回の試作ではそんな泉州若布を使っての真薯。よく洗っておいた若芽の色だしをしミキサーでペーストに。これを擂り鉢で白身魚のすり身と共にあたり、そこへつくね芋と吉野葛、卵白を加えて流し函に。これを80℃程度の温度帯で蒸し上げる。吸い地の出汁は蛤。蛤を酒と昆布出汁で火入れした後に、貝身は取り出しておく。これに加えて塩蔵広布(ひろめ)を細切りし出汁に浸ける。蛤出汁を加減し若布真薯と刻んだ蕗の薹と共に先ほどの広布を盛りつける。

広布は昆布の古名でもあるが、一般的な昆布よりもむしろ若布に近く葉は広いが、茎が短いのが特徴。最近ではあまり使われなくなった食材のひとつでもある。北の海特産の昆布とは異なり、和歌山や三重などの暖海にも産するもので、いわば昆布と若布の中間的な食材。若芽真薯に取り合わせるには面白い椀づまだと云えよう。

総評

「若布で真薯というのは面白いと感じたが、さらに改良を加えればこれも使えそうに思う」「真薯の中にいかに若芽感をもっと出せるか、これをヒントに挑戦してみたい」といっ評などが寄せられていた。

運営委員からは「テーマが若芽になっているだけに、もっと若芽が前面に出る真薯がよかったのではないか」「真薯の蒸し時間が少し長すぎたのではないか」「蕗の薹は良い仕事だけに、木の芽は不要であったように感じた」などの感想やアドバイスが聞かれた。