松尾 英明

千里山 柏屋

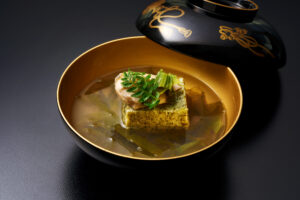

七夕

「糸瓜を天の川に見立て、織姫にちなんで織柄のような煮凝りと、牽牛(けんぎゅう)をイメージしてタイラギの炙りを配しました」。料亭を営む松尾さんは、折々の節句の表現を大切にしている。今回は、料理に五色の短冊と梶の葉を添え、七夕の習わしをも伝えようと考えた。梶の葉は、葉裏に産毛があることから墨がのり、宮中では和歌や願いごとをしたためていたという。

煮凝りは、車エビの旨煮、干し椎茸の含め煮、ゴボウの含め煮、金針花の浸しなどを寄せたもの。牽牛にちなんで、人参と大根は手綱(たづな)抜きにしている。流し缶にまずゼラチンを溶かしただしを少し流して冷やし、半ば固まったところで材料をゼラチンだしに潜らせて並べる。その上から、またゼラチンだし。丁寧に仕立てることで、透明感のあるだしと色とりどりの具材の美しい層を描き出している。

平貝はづけダレを絡め、炙って黒七味を。糸瓜はお浸しに。これを盛り合わせ、煮凝りには辛子酢味噌を添え、振り柚子をして仕上げた。

冬瓜素麺 鱧炙り ホワイトセロリ 山葵

冬瓜を素麺仕立てにした一品。夏の冬瓜はサクサクとした歯切れの良さが身上。さらに、葛粉よりもコシの強い蓮粉(蓮根からでんぷんを抽出し精製した粉)を使うことで、モチモチ、つるんとした歯触りを生んでいる。

実は、熟れた秋口の冬瓜で試作したことがあったという。「どうも食感が頼りなくて…。身の詰まった初夏の冬瓜で作ってみたら、とても歯切れがよくて。同じ食材でも、季節によって持ち味も質感も変わる。その長所を見極めて調理することの大切さを再認識しました」。松尾さんは熱をこめて語った。

千切りにした冬瓜は蓮粉をまぶし、水溶き蓮粉を加えた湯で茹でる。こうすることで、冬瓜にまぶした蓮粉が散らず、しっかりとまとわりつくのだという。急冷し、水気を切って器に盛り、一番だし・酒・淡口醤油に追いガツオしたかけだしを張る。レアに炙った鱧、ホワイトセロリのお浸し、ワサビを添えて。

総評

七夕の料理は、煮凝りの麗しさに多くの賛辞が寄せられた。配色、食材の切り方や味の含ませ方、そして、だしの層の透明感。切り出した角の美しさ。これほど完成度高く仕上げるコツはどこにあるのか? 様々な質問が飛んだ。松尾さんは「今回は織柄がテーマだったので色とりどりに仕上げましたが、初夏には白、薄黄色、緑色を主にしています。こうした色合せをすることで季節感が強調されます」と解説。酢味噌には醸造酢ではなく、スダチを使って、清涼感たっぷりに仕上げていることも明かした。畑会長は、「日本料理のコースや会席は、その月ごとのストーリーがあればこそ楽しい。節句や行事を表現した料理にもっと取り組んでほしい」と、会員に提言した。

冬瓜素麺は、その食感のコントラストに、全員が瞠目。冬瓜のサクサク感もさることながら、つるんっモチッとした蓮粉による歯触りに、「初めての食感!」との声が多く寄せられた。また、冬瓜は白い部分だけを使っているとあって、「残りの青い部分は?」という質問があり、松尾さんが「細切りにして湯がき、お椀の青味としている」と答える一幕も。ホワイトセロリの利かせ方が控えめで品がいいという意見もあった。