本年度最後の大阪料理会。例年であれば11月は2度開催してきたが、コロナウイルス感染拡大の第三波が現実のものとなってきたことから、今年は1回限りという異例の年となった。本会の挨拶で畑会長からは「来春まで様子を見るが、こうした事態を契機に、会をどのような形で今後も継続さるかを再度協議するための期間ともしたい」とのコメントが述べられた。

坂本 晋

割烹「味菜」

岐阜県高山市出身

下呂温泉吉泉館吉川俊行と大阪は神田川俊朗につき修行し、28歳で独立。

現在北新地で43年目。

食材にこだわり中央卸売市場と産地直送からの取り寄せで旬の食材で料理するよう心がけています。特にその中でも大阪物の食材でコースの中の一品をつくっています。

淀川の鰻、蜆、鯊や大阪のなにわあこうを季節によって取り入れてます。

大阪は出汁文化なので出汁の組み合わせを追求しています。

素材の味を引き立てるよう努力しています。

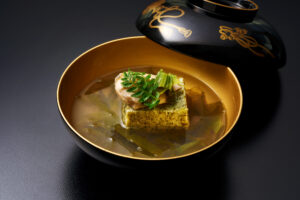

手鞠見立て蕪蒸し

手鞠見立て蕪蒸しは、蕪蒸しを現代の大阪料理として発展させた試作。蕪は頭の部分に6本の切り込みを入れ、内側をくりぬき、淡味で炊く。くりぬいた部分はフードプロセッサにかけ、卵白を入れて下味をつける。人参や錦糸卵は手切りし、三つ葉は湯がく。蕪の切り込み部分に人参・錦糸卵・三つ葉を埋め込み、手鞠の模様を作る。中にはフードプロセッサにかけた蕪と百合根・銀杏・甘鯛・蕪の葉を射込み、蒸し上げる。甘鯛の骨からスープを取り、蕪の上にかけ、天盛りに山葵。

高山牛蒡と河内蓮根 常温ジュレ掛け

高山牛蒡と河内蓮根 常温ジュレ掛けは、大阪の伝統的な秋冬の根菜二種の相性の良さを狙った一品。牛蒡はスライスしたものを水から湯がき、だしを合わせて淡味で焚く。またスライスした生の牛蒡の一部を天日干しにして低温の油で煎っておき、フードプロセッサで微塵に。蓮根はすり下ろし、みじん切りにした銀杏・百合根・海老とともに、火にかけて煉る。煉り上がったものを棒状にして冷やす。炊きあげた牛蒡を巻き簀にのせ、冷やした蓮根を芯にして巻き、打ち粉をつけ、あられを粉にしたものをつけて揚げる。ジュレは牛蒡を炊いただしの味を調え、ごく少量のゼラチンで冷やし固める。微塵にしておいた牛蒡はジュレ上にのせる。食べ手は熱々に蒸し上がった料理に自らジュレを掛け、香りを愉しむという趣向。

総評

「見た目の美しさだけでなく、多彩な味と香りが愉しめる。まさに職人技」「日本料理における表現方法の在り方というものを考えさせられる一品」などの賛辞が多く寄せられた。運営委員からは「最近、若い世代の料理人から細工をしたからといって美味になるわけじゃない、という声が聞こえてくることがある。しかし、それは料理の持つ表現効果というものを知らないからだと思う」。同じものを食するにしても、人の想像力を豊かにさせることが味覚そのものを高める、といった研究結果も報告されている。今回の試作料理は日本料理における表現の在り方を見直す良い機会になったのではないだろうか。

また、もう一品も根菜二種の相性の良さが生み出す香りと味わいの妙だけでなく、供し方という観点からも多くのヒントが込められていたように思う。

1976年生まれ。幼い頃から物作りと、美味しい料理が大好きで、どちらも両立出来る料理人の道を選び、辻調理師専門学校へ進学。卒業後は、料亭をはじめ、様々なジャンルの料理店で経験を重ね、2010年に開業。ソムリエとしての知識も料理に応用し、大阪の新しい味を、日々追求している。

2011年より大阪料理会に参加し、温故知新を自らのテーマに掲げ、料理を考える際は、特に『香りと食感』を大事に考えております。

串揚げ3種

・淀川ハゼの三つ葉巻き揚げ

・銀杏とむかご 蕎麦のみ揚げ

・マグロ赤身 塩昆布揚げ

串カツや串揚げといえば大阪の名物料理として知られる。今回はそれを発展させ、割烹や料亭でも供することができる、季節の一品としての可能性を探る試作となった。

揚げ串3種は、まず大阪の秋の風物詩でもあった淀川ハゼを使った三つ葉巻き揚げ。ハゼを3枚におろし、薄塩をし、生姜は短冊に。三つ葉は洗ってから束ね、それを芯にしてハゼで包み、揚げている。銀杏とむかごは下茹でして串にさし、韃靼蕎麦(だったんそば)の実をつけて揚げる。マグロ赤身は適当な大きさに切って松葉串をうち、マグロの片面に衣、刻んだ塩昆布をつけて半分は香ばしく揚げ、半分は生にしている。

煮込み串2種

・牛すじ赤味噌バター どて煮

・牡蠣どて煮 白味噌仕立て

煮込み串2種の一つは牛スジ。牛スジは洗い、霜降りした後、酒と水で火を通す。湯通ししたコンニャクは切り込みをいれ、牛スジと同じ大きさにカット。牛スジを煮込んだ汁に砂糖と薄口醤油で下味をつけ、コンニャクを入れ、味が入れば取り出す。さらに、そのだしに赤味噌・砂糖・酢・トマトを入れ、牛スジを戻し入れ、弱火で炊くことでデミグラス風の味わいにしている。もう一品は牡蠣。玉ネギをフライパンで炒め、甘みを引き出し、水を入れてピューレ状に。このピューレに白味噌、豆乳を入れて一煮立ちさせる。ネギは焼いて香ばしさを出す。洗った牡蠣とネギを串に刺して、沸いた味噌にサッと入れて、火を通す。和風ホワイトソースを思わせる、まろやかな味わいが料理に品格を与えている。

総評

「すべての試作串に汎用性があり、面白かった。中でもハゼの旨さは絶品であった」「串料理でもここまでできるという驚きと、これらをコースの中でどう活かすかを考えさせられた」「さまざまな味を少しずつ愉しみたいという大阪的なスタイルが具現化されているのが良い。また、それぞれ味だけでなく、ごく微量のピンクペッパーなどを使うことで香りに変化があるところも参考になった」などの意見が多く聞かれた。運営委員の中からは「日本料理のコースの中に、あえて専門的な料理を少し加えるというのはとても良い。特に大阪の割烹や料亭ではこうしたことをひとつのスタイルとするのはどうか」といったコメントが寄せられていた。